|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 赤 松 街 道 |

赤松並木は、安政4年(1857)に当時の箱館奉行支配頭栗本瀬兵衛が、故郷佐渡から取り寄せた赤松の種子を七重の官園で育成し、育った若木を文久2年(1862)旧道に移植したのが始まりとされています。

現在の国道5号の赤松は、札幌本道(現国道5号)が完成した翌年の明治7年(1874)以降、旧道から現国道5号への移植がはじまり、明治9年並びに明治14年には、明塩天皇の行幸を記念し、相当数が補填されました。昭和61年(1986)、樹齢百年を越える赤松並木は、『日本の道100選』に選ばれ、平成2年より『赤松街道』という愛称で地域に親しまれています。

青森県が天然分布の北限とされながらも、北限を超えた異郷の地、北海道の厳しいし自然条件下で育成し、多くの人々に親しまれてきてこの赤松並木も、100年以上の樹齢に達し、老木化していることから、延命対策と後継樹の育成を地域と一緒に取り組んでいく必要があります。

(赤松街道) |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 赤松街道を愛する会 |

|

赤松街道を愛する会は、開道百年記念遺跡及び名勝街道『日本の道百選』に選ばれた国道5号赤松街道における赤松の保全整備と沿道の美化を推移し、美しいまちづくりに寄与することに賛同する団体や個人をもって、構成しています。

具体的には、赤松のこも巻き、こも外し、沿道のゴミ拾いを行う外、講習会や、植樹、樹木観察会なども予定しております。 会長 寺沢 久光 |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| こ も 巻 き |

|

| 「こも巻き」とは、冬を越すため松の枝葉から少しでも暖かいところへ行こうとする害虫の習性を利用した駆除方法です。冬が訪れる前に樹木に「こも」を巻き付けると、幹に巻かれたあたたかい「こも」の中に害虫が集まってきます。これを春先に取り外し、「こも」ごと焼却します。 |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 赤松街道を愛する会会則 |

|

(名称及び事務所)

第1条 当会は、赤松街道を愛する会と称し、事務所を会長の指定する場所に置く。

(目的)

第2条 当会は、開道百年記念遺跡及び名勝街道「日本の道百選」の指定をもつ、一般国道5号赤松街道を、賛同団体と協働してその保全整備と沿道の美化等を推進し、美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

(組織)

第3条 当会は、第2条の目的に賛同する団体並びに個人の会員をもって組織する。

(事業)

第4条 当会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)赤松街道の保全整備と沿道の美化に関すること

(2)赤松などの自然環境の保全整備についての研修に関すること

(3)その他目的達成に必要なこと

(役員)

第5条 当会には、次の役員を置く。

会長1名 副会長1名 理事若干名 監事1名

(役員の任務)

第6条 会長は当会を代表し、会の運営を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、必要あるとき代理・代行する。

3 理事は、当会事業の計画と執行にあたる。

4 監事は、当会事業と会計の監査にあたる。

(役員の選出)

第7条 役員は、原則として、役員会の構成員より選出する。

2 会長、副会長、監事は役員会において選出する。

3 理事は、原則として当会の構成団体並びに個人をもってあてる。

(役員の任期)

第8条 各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中交代の場合は、後任役員が就任するまでとする。

2 後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。

(役員会)

第9条 当会は、必要あるとき会長が召集する。

2 当会の審議・議決事項等は、次のとおりとする。

(1)事業の企画・立案、執行に関する意志決定・連絡調整

(2)新規加入希望団体・個人の承認の可否

(3)会則等の制定・改廃

(4)予算・決算に関すること

(5)その他必要なこと

3 当会の議決は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第10条 事務所には、事務局職員を置き、会務のとりまとめに当たらせることができる。

2 事務局職員は、会長が委嘱する。

(事業年度・運営経費)

第11条 当会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 当会の運営経費は、助成金、寄付金等をもってあてる。

(顧問)

第13条 当会には、役員会の承認を得て顧問をおくことができる。

(申し合わせ事項等)

第14条 当会の運営において、必要があれば役員会の承認を得て、「申し合わせ事項」等の規程をつくることができる。

附 則

1 この会則は、平成17年 7月15日から施行する。 |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 役 員 名 簿 |

|

| 役 職 |

氏 名 |

団体名及びその会の役職 |

| 会 長 |

寺沢 久光 |

七飯町町内会連合会 会長 |

| 副会長 |

田中 東志夫 |

七飯町町内会連合コミニューティー部会 |

| 理 事 |

末廣 哲哉 |

グループ21ななえ 事務局長 |

| 理 事 |

丹野 磨智子 |

七飯町歴史館友の会 事務局長 |

| 理 事 |

高橋 忠 |

一般財団法人日本森林林業振興会札幌支部函館支所 支所長 |

| 理 事 |

武下 秀雄 |

二十一世紀の道南の森林づくり事業実行委員会 委員長 |

| 理 事 |

高瀬 勝彦 |

NPO法人函館エコロジークラブ 会員 |

| 監 事 |

鈴木 一郎 |

NPO法人函館エコロジークラブ 事務局長 |

| 顧 問 |

斎藤 晶 |

樹木医 |

| 事務局 |

三浦 直之 |

七飯町環境生活課 自然環境係 |

|

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 赤松街道で「こも外し」 |

|

「赤松並木」と呼ばれる、七飯町内の国道5号沿いのアカマツに巻き付けた「コモ」を外す体験会が3月14日(日)、七飯町鳴川の同国道沿いで行われ、地域住民や家族連れら約50人が作業に取り組んだ。

ボランティア団体「赤松街道を愛する会」(寺沢利光会長)と、七飯町と函館開発建設部函館道路事務所の共催。

コモ巻きはわらで作ったむしろを木の幹に巻き付ける、昔ながらの害虫駆除方法。冬場、寒さを避けてコモに入った害虫を寄せ集めることができ、コモを外せば害虫ごと取り除くことができる。コモは昨年に10月に巻いた。

開会式では主催者を代表して、寺沢会長と中宮安一町長が挨拶。参加者は7班に分かれて作業をし、幹に巻き付けられたひもをはさみで切り、コモを次々と外していった。コモや幹に付いたマツケムシやクモなどをピンセットで取り除き、虫の数も記録した。

町内中野から参加した砂金敬一さん(66)は「赤松並木は町の財産。保全活動に協力していきたい」と話していた。

(函館新聞2010年3月15日朝刊掲載 鈴木潤記者) |

|

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 赤松観察会

|

|

|

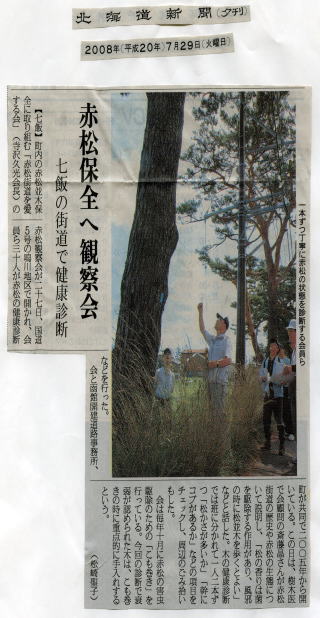

七飯町内の赤松並木保全に取り組む「赤松街道を愛する会」(寺沢久光会長)の赤松観察会が7月27日(日)国道5号の鳴川地区で開かれ、会員ら30人が赤松の健康診断などを行った。

会と函館開建道路事務所、町が共同で、2005年から開いている。この日は、樹木医で会顧問の斎藤晶さんが赤松街道の歴史や赤松の生態について説明し、「松の香りは菌を駆逐する作用があり、風邪の時に松並木を歩くとよい」などと話した。木の健康診断では班に分かれて一人2本ずつ「松かさが多いか」「幹にコブはあるか」などの項目をチェックし、周辺のごみ拾いもした。

会は毎年10月に赤松の害虫駆除のための「コモ巻き」を行っている。今回の診断で衰弱が認められた木は、コモ巻きの時に重点的に手入れするという。

(北海道新聞2008年7月29日朝刊掲載 松崎聖子記者) |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 第1回クロスロードミーティング |

|

国道敷地の有効活用や、地域交流の促進を考える初の試み「第1回クロスロードミーティング…森と道と音楽と…」(実行委、函館開建共催、NPO函館エコロジークラブ後援)が8月20日、函館新道の函館インターチェンジ(IC)にある除雪ステーションで開かれた。倉庫を利用したステージで、コンサートやシンポジュームを開催。残暑の中大勢の市民や家族連れで賑わった。

実行委員長の松原仁さん(公立はこだて未来大学教授)が「ICを文化交流、発信の地として有効利用してもらうきっかけにして欲しい」と挨拶。ステージではジャズバンド「VEST」や女性アンサンブル「ゲザング・リーベ」などのコンサートが開かれた。

また、緑の募金推進協議会とNPO函館エコロジークラブによるエゾヤマザクラの記念植樹も行われました。

(北海道新聞2005年8月21日朝刊掲載 今井正一記者) |

|

|

| このページのトップへ |

|

|

|

| 「こも巻き」体験会 |

|

|

七飯町の国道5号沿いに並ぶアカマツの幹にコモを巻く体験会が10月11日、町民ら約30人が作業に挑戦した。

函館市桔梗から七飯町峠下までの同国道は通称「赤松街道」と呼ばれ、「日本の道100選」に認定されている。

コモ巻きは昔ながらの害虫駆除方法で、冬の間、暖を求めてコモに入った害虫を翌春、コモごと焼却して死滅させる。毎年、冬が本格化する前に,函館開建函館道路事務所のボランティア団体「赤松街道を愛する会」と町が2005年度から一般者にも体験行事として参加を呼び掛けている。

参加者はグループごとに分かれて作業。行事に協力する同会やNPO法人函館エコロジークラブのメンバーの手ほどきを受けながら、コモを幹に巻き、さらに紐で縛り付けていった。

2時間ほどで約60本の木の作業を終えた。昨年に続き2度目の参加という町藤代の柳舘克弘さん(67)は「由緒ある道なので少しでも協力したい。1年ぶりの作業なので復習してから参加した」と話していた。

平成21年10月12日函館新聞掲載(鈴木潤記者) |

|

| このページのトップへ |

|

|

|

|